設定トルクになると「カチッ」と音がなって少し首が折れるタイプのトルクレンチがあります。

「シグナル式トルクレンチ」や「プリセット形トルクレンチ」と言うタイプのようです。

たくさんの反響ありがとうございます! なぜ?という声が多かったので、少し補足します!

「ねじにかかる力」と「カチッとなる力」は、正しい位置に力を掛けることを前提に設定されているため、グリップ位置が変わると誤差が生じ、力の強さや機種によっては作業精度に大きく影響してしまうのです!! pic.twitter.com/3Kr1k6NO6Z— 【公式】KTC 🔧京都機械工具株式会社 (@kyototool) May 29, 2019

上記のKTCさんのツイートにあるとおり、ボルトとトルクの測定点が同軸上にないタイプのトルクレンチは、持つ場所が変わると指定トルクで締めこむことができなくなってしまうようです。

ただ「それがなぜかなのか?」というのは、ツイートからは理解することはできませんでした。

その後、色々な人の解説を探して読んだりしてもみましたが、納得できるものがありませんでした。

ということで、自分自身で色々調べてみました。

自分なりにですが理解したつもりなので、説明しつつ紹介したいと思います。

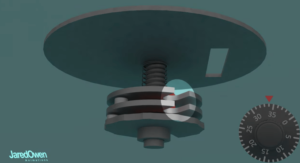

シグナル式トルクレンチの仕組みと構造が分かる資料

まずは構造がよく分かる資料を探します。

日本語資料でわかりやすいものがない場合、基本英語資料を探すとうまくいきます。

ということで、探すとすぐ見つかりました。

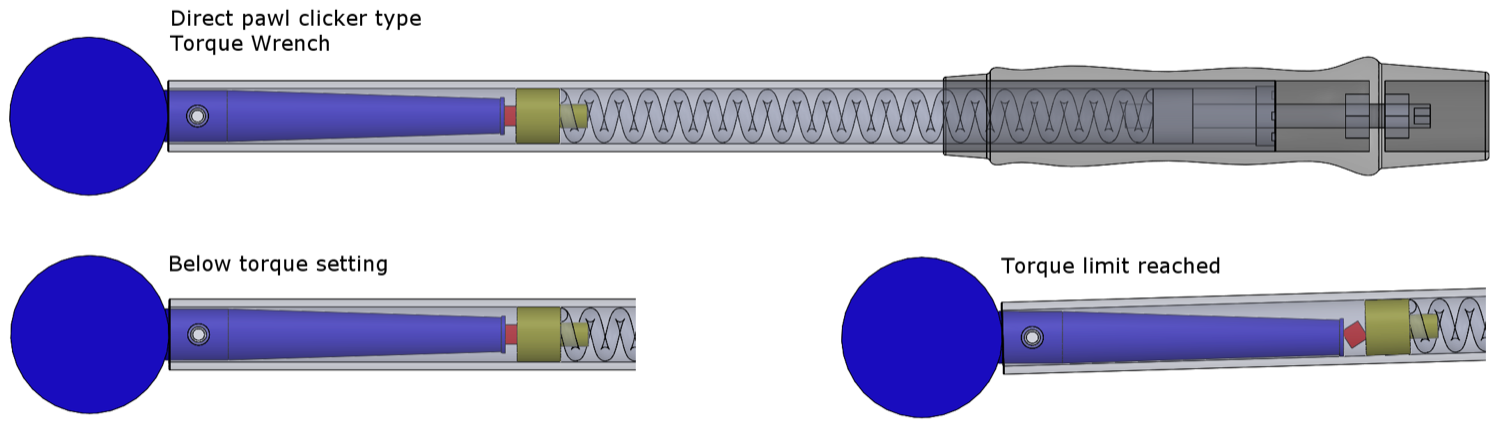

英語版wikipediaにあった下記の図がわかりやすいですね。

ただ、なぜか回転方向が締め上げる方向でなく緩める方向になっている気がしてそこだけ気になりますが、まあ今回考える件にはあまりそこは関係ないので無視して使わせてもらうことにします。

逆ネジのボルトを締め上げてるとでも思っておいていただければと思います。

トルクレンチから設定トルクでクリック音がなる原理

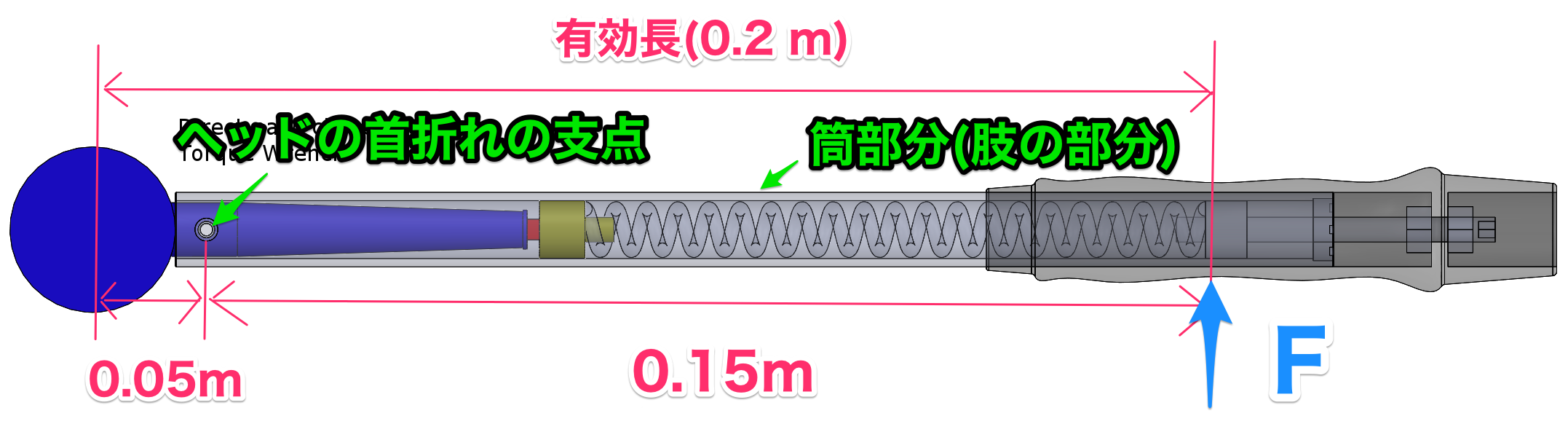

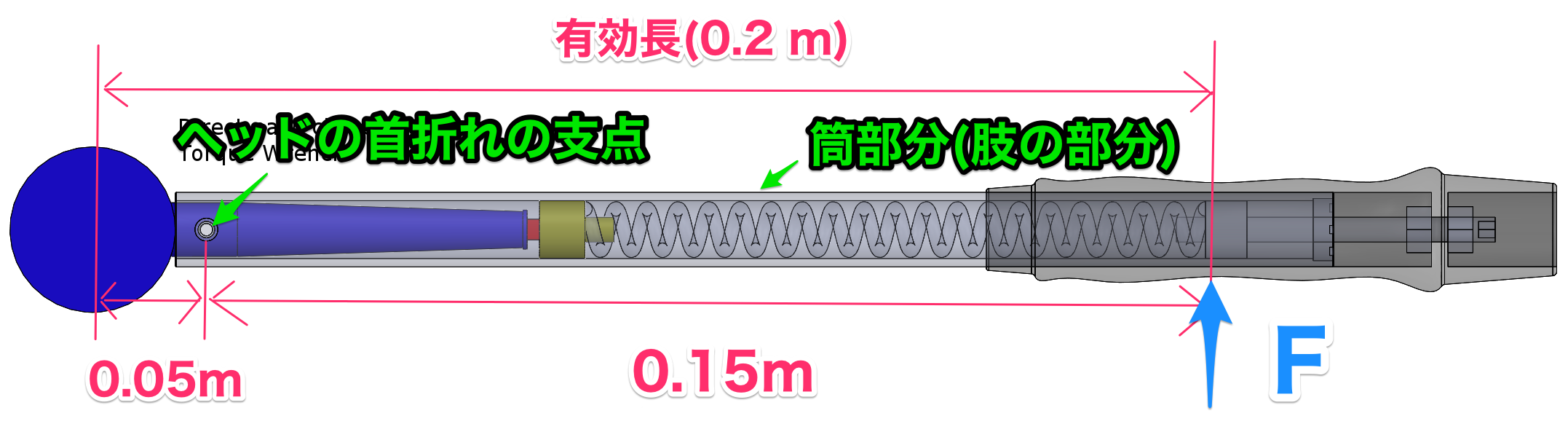

持ち手と外筒は一体として考えられると思いますので、構成要素はシンプルに下記の2部品です。

- ヘッド部分(青いところ。ボルトを締める部分)

- 筒部分(持ち手の部分とは一体とみなす)

この2部品が、回転可能な支点で繋がっています。

「ヘッドの首折れ支点」とでも表現しておけばわかりやすいでしょうか。

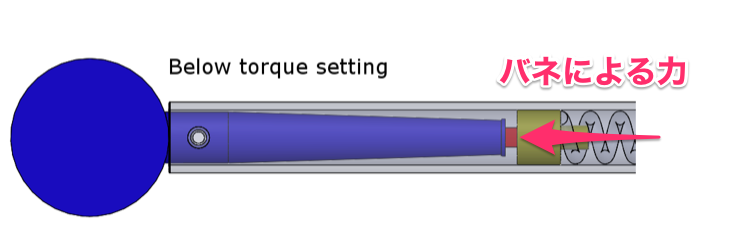

もちろん、何もなしに支点になっているだけの場合、このままだと筒内で青い棒が回転してしまいます。

そこで、スプリングです。

スプリングで押すことで、上図のように青いヘッド部分はまっすぐの姿勢を保ちます。

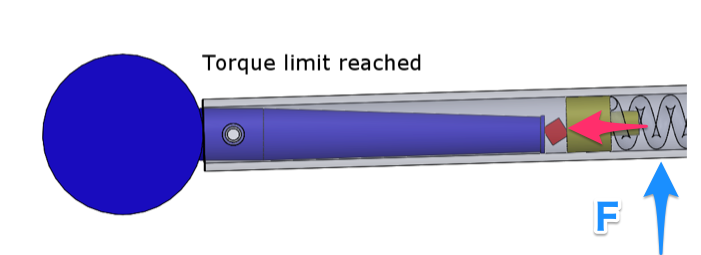

ただし、強いトルクが筒にかかると、耐えられずに赤いコマが回転し、クリック音とともに上記の図のように姿勢がずれます(ヘッドの首が折れます)。

つまり設定トルクで締めた時にカチッという音がなるようにするには「スプリングの力を調整し、設定トルクの時にコマが回転する」ようにすればOKという事です。

これが、シグナル式トルクレンチ(プリセット型トルクレンチ)の基本構造だと思います。

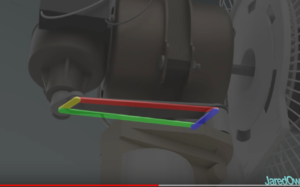

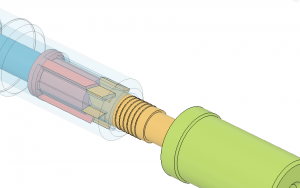

↑実物に関しては、こちらの動画で紹介されているカットモデルが非常にわかりやすいです。

トルクを計算してみる

基本構造をおさえました。

- 有効長200mm(0.2m)の時

- 有効長より長く持った時

- 有効長より短く持った時

上記の3条件でどうなるかを計算してみます。

そして、それぞれの時にボルトにかかるトルクを比較すれば「持つ位置でトルクが変わるのか?」という問いに対し、原理・構造的に答えることができるでしょう。

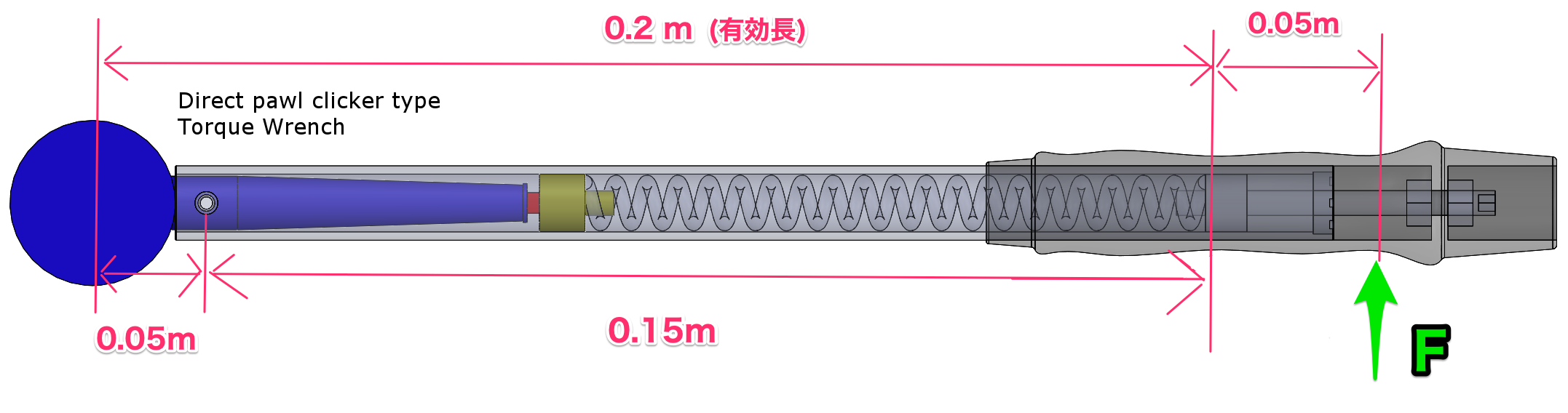

有効長の時

- 有効長200mm(0.2m)

- トルク設定10[N・m]

上記のトルクレンチを使う時、筒を回そうとする(ヘッドを折ろうとする)トルクTは、いくらになるでしょうか。

計算してみます。

なお、支点とヘッドまでの距離は50mm(0.05m)とします。

10[N・m] = F[N] x 0.2[m]

F = 10/0.2

F = 100/2

F = 50[N]

この時の筒を回そうとするトルクTは、下記の通りとなります。

T[N・m] = 50[N] x (0.2[m] – 0.05[m])

T = 50 x 0.15

T = 7.5[N・m]

要するに、この有効長0.2m、トルク設定[10N・m]のトルクレンチは「筒に7.5[N・m]のトルクがかかった時に赤いコマが回転し、カチッと音がなるようにスプリングが調整されている」という事になります。

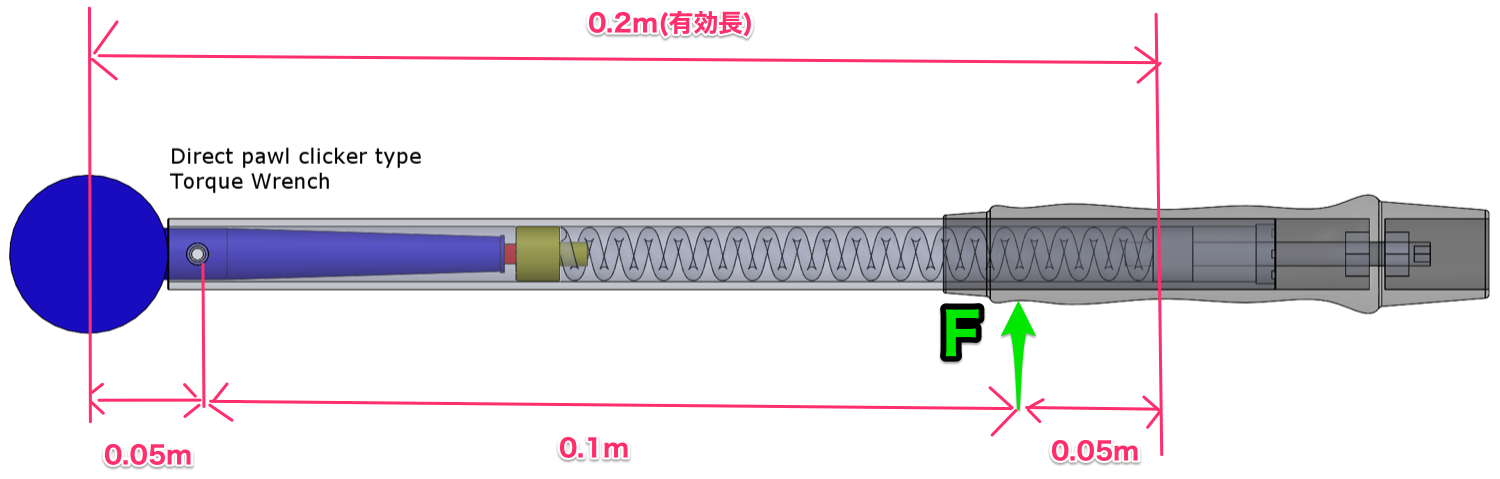

有効長より長く持った時(筒の50mm外側を握った時)

先ほどの計算から、筒に7.5[N・m]のトルクがかかった時にカチッと音がなるということがわかりました。

そこで次は「筒の50mm外側を握って使いカチッと音が鳴ったタイミング(つまり筒に7.5[N・m]のトルクをかけた時)では、どの程度のトルクがボルトにかかっているか」を計算してみます。

7.5[N・m] = F x (0.15 + 0.05)

7.5 = F x 0.2

F = 7.5/0.2 [N]

F = 37.5 [N]

カチッと音が鳴った時(筒7.5[N・m]のトルクがかかる時)のFは37.5Nとなることがわかります。

このFを使い、ボルトにかかる締め付けトルクを計算すると、下記の通りとなります。

T = F x (0.2 + 0.05)

T = F x 0.25

T = 37.5 x 0.25

T = 9.375[N・m]

ボルトにかかる締め付けトルクは、9.375[N・m]となることがわかります。

設定トルクの10[N・m]に届いてませんね。

よって、有効長より外側を握ると設定トルクより小さな締め付けトルクになることがわかります。

有効長より短く持った時(有効長より50mm内を握った時)

先ほどと同様に、有効長より内側を握って使った場合を計算します。

カチッと音がなる時の力(筒に9.75N・mのトルクがかかる時の力)は下記の通りとなります。

7.5[N・m] = F (0.2 – 0.05 – 0.05)

7.5 = F x 0.1

F = 7.5/0.1

F = 75[N]

カチッと音が鳴った時(筒7.5[N・m]のトルクがかかる時)のFは、75Nとなることがわかります。

このFを使い、ボルトにかかる締め付けトルクを計算すると、下記の通りとなります。

T = F x (0.1 + 0.05)

T = F x 0.15

T = 75 x 0.15

T = 11.25[N・m]

設定トルクの10[N・m]より大きくなりました。

よって、有効長より内側を握って使うとオーバートルクになります。

トルクレンチの仕組みと構造から持つ位置でトルクが変わる理由を考える【まとめ】

- 有効長より内側を持つと、設定トルクより大きなトルクでボルトを締めることになる(オーバートルク)

- 有効長より外側を持つと、設定トルクより小さなトルクでボルトを締めることになる

- 締め付け対象のボルトとトルクの測定点が同軸上にないので、原理的に持つ位置で締め付けトルクは変わる

まとめると、以上のとおりです。

では、持つ位置を短くグリップの前の方を持って測ってみます。

すると23.1Nm

4%以内の22.9を超えてしまっています

力を入れる位置を前にするだけで1Nmも強くなります。短くもてばそれだけ力がいりますから、カチッと言わすために力がかかり、当然オーバートルクになってしまいます。

では、長く持つ感じでグリップの後ろはじの方に力を入れて測ってみます。

21.8Nmです。

こちらは4%以内にはいっているので問題内といえば問題ありませんが今度は0.2Nm小さく出ます。

分かりますよね、短く持てば力が要るから強くかかり、長く持てば軽い力で済むから弱くかかります。

上記ブログ記事で、実際に短く握った場合と長く持った場合でどうなるか実験をしているみたいです。

短く持つとオーバートルク、長く持つと小さなトルクになるという結果になっています。

自分の計算でも短く握るとオーバートルク側にいくことになっているので、今回の検証は正しそうだと思います。

ポイントはやはり「締め付け対象のボルトとトルクの測定点が同軸上にないこと」でしょうね。

同軸上にないので、原理的に持つ位置で締め付けトルクがずれちゃうってことでしょうね。

自分なりには理解して納得したので、今回はここまでにしておこうと思います。

なお、本記事の計算で使用した図のレンチでの首折れ支点までの距離などは適当です。

算出した設定値からずれ量などの値は、全く意味のないものである事は理解していただければと思います。

あくまで確認したかったのは「有効長と違う部分を持った場合、原理的にトルクはずれるのか?」「短く持つ、長く持つでそれぞれどういう方向にトルクがブレるのか?」ということですので。

自分なりの理解ですので、もし間違いやご意見などあればコメント欄やTwitter(@md_study_com)にお願いします。

コメント

コメント一覧 (10件)

とてもわかりやすい説明ありがとうございました。

私も同じように何故トルクが変わるのかが分からず困っておりました。

ご説明の内容の筋にはかかわらない小さな違いですが、3番の短く持った際のトルク値は

0.15m-0.05m+0.05m=0.15m F×L=11.25N になると思います。

こちらのページにたどり着けて良かったです。改めてありがとうございました。

コメントありがとうございます。お役に立ててよかったです。

>ご説明の内容の筋にはかかわらない小さな違いですが、3番の短く持った際のトルク値は0.15m-0.05m+0.05m=0.15m F×L=11.25N になると思います。

ご連絡ありがとうございます。

こちら、ご指摘の通りでしたので修正しました。

長く持とうが、短く持とうが筒にかかるトルクはかわりません

おっしゃるとおり、筒にかかるトルク(筒を回そうとするトルク)は変わらないと思います(7.5[N・m])。

ただ、長く持ったり短く持ったりすると、ボルトにかかる締め付けトルクは異なるという事を考えてみたというのが、本記事の趣旨です。

力のリミッターは内側にある機構なので、上限値はそこで設定されてます

この話ではリミッターの所で動作が考慮されてないので

トルクレンチの機構を無視した話になってますよ

その機構が無く剛体であれば話は通りますが、そこを無視して話すのはトルクレンチの話ではないですよね

コメントありがとうございます。ただ、私の知識不足でコメントの内容のみだと私には理解することができませんでした。詳しく説明してもらえると、他の読者の方も含め助かると思いますのでありがたいです。よろしくお願い致します。

赤いコマの所がズレる事でトルクの上限値が設定されてるので

ハンドルの何処を持っても、赤いコマの所で測定された(コマがズレた)数値が上限値になりますよね

最終的に

ネジの回転軸からコマまでの距離 × コマがズレる上限値 = 締め付けトルク

になるはずではないですか?

このページの説明だと、その仕組みを無視した状態で説明されてます

ああ、ごめんなさい

先に「筒に7.5N・mのトルク」を計算で出してるんですね

誤読してました

そのとおりです。先に計算しておりました。

非常にわかりやすかったです。

トルクレンチは首折れ原点まわりのトルクを測っているわけで、ボルトにかかるトルクを測っているわけではないということですね。

持ちてとボルト間の距離をl、カチッとなるときの首折れ原点にかかるトルクをT、首折れ原点とボルトの軸間の距離をaとしたら、カチッとなったときにボルトにかかるトルクは

lT/(l-a)となります。

車に使う大きいトルクレンチならともかく、小さい装置を組むときに使う小型のものだと持ち手の位置に大きく依存するので注意しないといけませんね。